静岡県沼津市の私立・桐陽高等学校で、授業中に居眠りしていた生徒の髪を掴み「何寝てんだよ!」と教師が声を荒げる様子を捉えた動画。

SNSで瞬く間に拡散され、教育現場における“指導の限界”と“体罰の線引き”を巡る議論が巻き起こっています。

生徒の態度に問題があったのか、それとも教師の対応が明らかに逸脱していたのか――。

この記事では、

- 動画で映っていた実態とその背景

- この対応が「体罰」にあたるかどうかの教育的・法的検証

- 生徒側の居眠りという行為が起きる要因

- SNSでの声

- 教師と生徒どちらが悪いのか

といった視点から深掘りしていきます。

授業中に居眠りした生徒 vs 教師の“髪掴み”指導。動画に映っていたものは?

話題の動画がコチラ!

動画には、授業中に居眠りをしていたとみられる男子生徒に対し、男性教師が「何寝てんだよ!」と声を荒げながら、生徒の髪を掴み、頭を軽く引っ張るような場面が映っていました。

X(旧Twitter)では、「教師の態度が怖い」「生徒も悪いけど、やり方が乱暴すぎる」など、教師・生徒のどちらにも一定の理解を示す声が上がっており、「明らかに体罰だ」という意見と、「注意の一環として当然」という意見が対立しています。

教師の対応は「体罰」か「指導」か?

では、実際にどこまでが“指導”で、どこからが“体罰”になるのでしょうか。

文部科学省の定義によると、体罰とは「懲戒権を逸脱し、児童生徒に身体的苦痛を与える行為」を指します。

つまり、教育目的があっても、暴力や身体的な接触を伴う場合は体罰と見なされる可能性があります。

一方で、口頭での注意や机を軽く叩くなど、生徒への危険がない範囲の行為は「指導」として認められるケースもあります。

ただし、近年では教育現場における“暴力行為ゼロ”の方針が強まっており、「感情的な接触」はすべて不適切と判断される傾向があります。

桐陽高校のケースでは、教師が生徒の髪を掴むという“身体的接触”があったことから、文部科学省の基準では体罰に該当する可能性が高いと考えられます。

教育評論家の間でも、「居眠りを注意すること自体は正当な指導だが、感情的に手を出した時点で教育的効果は失われる」との指摘が出ています。

また、生徒が動画を撮影し拡散したことにより、“教育現場の厳しさ”と“社会的監視の強化”という二つの課題も浮き彫りになりました。

授業中に居眠りした生徒側の居眠り・態度問題

生徒が授業中に居眠りしてしまう背景には、過剰な課題・部活動・睡眠不足など、学校生活の過密化が関係している場合も少なくありません。

桐陽高校も部活動が盛んな学校として知られており、放課後の練習や大会遠征で生徒の疲労が溜まりやすい環境だとも言われています。

教師と生徒のどちらか一方が完全に悪いと断定することは難しく、学校内のコミュニケーション不足や、過剰なストレス環境が今回のトラブルを生んだとも考えられます。

教育評論家の中には「体罰かどうかの議論よりも、まずは教師も生徒も“感情的にならない教育環境”を整えるべき」と訴える声も。

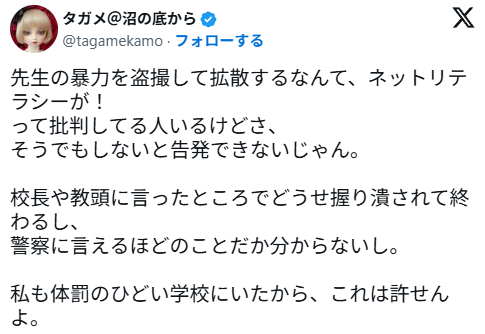

桐陽高校の拡散動画に対するSNSの声

実際に、SNS上でどのような声が上がっているのか集めてみました。

・ネットリテラシーに対する批判もあるけど、そうでもしないと告発できない

確かに、このようなタイミングで、他の先生を呼ぶ、ましてや生徒が先生を止める、なんてできないですよね。

・居眠りで不利益なのは生徒!

ごもっともな意見です。。。人間怒られなくなったら終わり、とはよく言ったものです。

髪を掴む教師と授業中に居眠りした生徒、どっちが悪い?

今回の桐陽高校での出来事は、動画という“断片的な情報”だけが拡散され、教師と生徒のどちらが悪いのかを一概に判断することは難しい問題です。

確かに、教師が感情的になり生徒の髪を掴んだ行為は、教育現場において望ましい対応とは言えません。

一方で、授業中の居眠りは学習意欲や集中力の低下を招く行為であり、生徒側にも一定の改善すべき点があったとも考えられます。

つまり今回の件は、「教師と生徒、どちらか一方が悪い」ではなく、学校全体が抱えるコミュニケーションの歪みが表面化したケースとも言えるのです。

教育現場では、教師が感情をコントロールしつつも、生徒が学びやすい環境をどう整えるかが問われています。

また、生徒側も「注意を受けたらどう受け止めるか」「自分の態度が他者にどう映るか」を考える必要があります。

第三者である私たちが大切にすべきなのは、

“誰が悪いか”を決めつけることではなく、

“なぜこうした行動が起きてしまったのか”を考えること。

この出来事を通して、学校・教師・生徒・保護者それぞれが、より良い関係を築くためのきっかけにできるかどうかが問われているのかもしれません。

コメント